毎度お世話になります。

皆様いかがお過ごしでしょうか?

どうも、右肩ゴリゴリおじさんです。

なんだか最近、右肩がゴリゴリ鳴るんですよ。

ケンシロウが指ポキポキする位の鳴りっぷり。

ついにワタクシも伝承者の仲間入りかぁ?

と思う今日この頃です。

ヤマさんからご質問を頂きましてね、

今回はコレに乗じて記事を書いてしまおうと思うワケですよ。

今回はACSの親ワイヤーの掛け数設定の質問なんですけど、

>例えば、4掛けで作業半径10mで12トン吊りたいけど定格荷重は10トンで吊れない。

そこでACSの設定を7掛けにして定格荷重を13トンにして

吊り上げるっていう場合って大丈夫でしょうか?

35トンフックのワイヤー4掛け装備ってことでお願いします🤲

⚠️ちなみに、作業半径と定格荷重は適当です!笑

との事でですね、まずはフックについてのおさらいからですがね…

補巻きと主巻

移動式クレーンには、フックが2つ付いてるんすよ。

”単索”と”複索”

って、言い方もありますね。

↑コチラは試験向きな言い方かな?

現場作業や打ち合わせで、『”複索”使って~』なんて言われた事無いからね…。

主に主巻・補巻だったり、親フック、子フックとかって呼び名が一般的かな?

たま~に補巻きと子フックが混ざっちゃって…

小巻きって、言っちゃってる人聞いた事あるよ。

さてさて本題に入りましょう…。

↑KATOさんのSR-250RfⅡです

画像はカタログから拝借いたしましたm(__)m

補巻き(単索)

ウインチドラムからのワイヤーが1本のモノ。

25tラフターで3.5t~4.0t(年式・機種によって違います)

50tラフターで4.5t~5.0t(年式・機種によって違います)

ってフックに表示されてるんですよ。

で、このフックに表示された重さのモノ(フック重量を含む)を吊れますよ~って表示なんですね…

動作の特徴としては、ウインチドラムからのワイヤーが1本なので…

巻き上げ下げが早い。

ですね。

フックに記されてるトン数より軽いモノを吊る時に使用します。

足場材だったり、コンパネとかね。

建て方の柱とかさ1t~2tのヤツとかね。

とにかく軽いモノを吊り上げる作業に使用しますよ。

主巻(複索)

ウインチドラムからのワイヤーがフックのシーブ(滑車)を通して2~6本以上といった様に複数になってるやつ。

25t、50tラフターで25tフックがだいたい付いてます。

(50tラフターに50tフックなんてのもあるんですけども、使った事が無いなぁ…)

動作の特徴としては、ウインチドラムからのワイヤーが複数なので…

巻き上げ下げが遅い。

補巻きフックに記されてるトン数より重そ~なモノを吊る時に使用します。

で、最大の特徴がね…

掛け本数によって吊れる重量が変わります。

移動式クレーン運転士学科試験に”力学”があったのですが、その辺のハナシですね。

滑車を使って重たいモノを吊り上げましょうっていうアレね。

一般的にラフターの主巻って4本掛で作業してると思うんですよ。

補巻きフックのt数×主巻4本掛=主巻吊り上げ可能重量

例えば…

補巻きの吊り上げ可能t数が5tとします。

5t×主巻4本=20tまで

で…

主巻が35tフックでも20tまでしかワイヤーがもたないよっていうね。

それ以上はワイヤー切れちゃうよ~って言う感じっす。

でっかいクローラークレーンでさ

コレ何本掛よ(;゚ロ゚)!?

ってやつもありますよね~

フックについての説明はこんな感じっす。

続いてヤマさんの質問の解答とワタクシの経験を元に

書いてみたいと思います。

本題

さてさて、本題のヤマさんのご質問なんですがね。

4掛けで作業半径10mで12トン吊りたいけど定格荷重は10トンで吊れない。

>そこでACSの設定を7掛けにして定格荷重を13トンにして吊り上げるっていう場合って大丈夫でしょうか?

>35トンフックのワイヤー4掛け装備ってことでお願いします?

>ちなみに、作業半径と定格荷重は適当です!笑

これがね、説明が難しいんですよね。

経験談から

なので、自分の経験からなんですが…。

状況としては、KATOの65tで作業していた時の事…。

実際の経験談なのですが…

・25tフック4本掛

・作業半径7m

・定格総荷重26t

で、22tのウエイトを吊ってちょこっと移動したいって言う状況。

ホントにちょこっとだけウエイトを移動したいんだって。

ちょこっとならやらなきゃイイのにって思ったんですけどね。

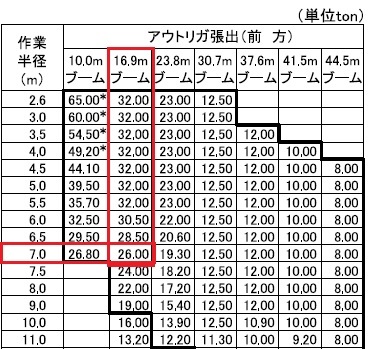

↓能力表上だとこんな感じ。

能力表って何ソレ?おいしいの?って方は…

↑能力表についての説明記事です

前方吊りでブーム長さ16.9m

作業半径7m

フック重量込みでMAX26t吊れますよ~って感じなんですが…。

KATOさんのクレーンって、95%からが黄色ランプ点灯なんですね。

なので…

(26t(定格総荷重)×0.95(95%))-0.45t(補主フック重量)=24.25t

24.25t以下なら緑ランプ範囲内なんですね。

作業半径上問題無いのだけれど、主巻フックの掛け本数が問題アリなんですね…。

65tの補巻フック=5t

5t×4本掛け=20t

20t以下で作業しなきゃいけないんですね。

ACSは4本掛設定なので、画面上は20tの表示でした。

で…

本来なら掛け本数を増やさなきゃいけないんですよ。

掛け本数を変えて、ACSの掛け本数の設定を変えれば問題無いの。

けどね、

ブーム先端に取り付けられているコッターを外して、ワイヤーを取り出して…

フックの掛け本数を変えて、コッターを仕込み直してブーム先端に取り付け付ける…。

んで、この掛け替え作業が結構めんどいんですよ。

ワイヤーにも”より”が入っちゃうしね。

1吊でしょ~!?

能力表上は問題無い。

う~ん…

2tオーバー位何とかなるっしょ!!

ってイケナイ発想をするんですよ。

どうするか?

っていうと…。

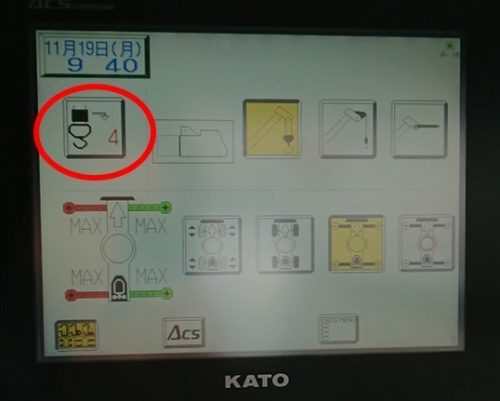

ACSの設定を5本掛けにするんです。

表示は確か25tになってたかな?

5年以上前のハナシなのでほとんど覚えてないんだけどもね…。

実際は4本掛けのまま。

で、22tトライ。

主巻ドラムウインチはなんとか巻いた。

+起伏で起こしてやっとこさ持ち上げたっていう感じだったけどね。

能力表上問題ないのだけれど、ワイヤー的に問題アリ。

ヘタしたらね…

劣化した主巻ワイヤーが断線で吊荷落下!!

な~んて事もあり得るのであくまで自己責任ね。

て言っても、事故の責任なんて個人じゃ負えないからねぇ…。

おススメはしません。

ちゃんと掛け本数を変えましょうw

ACSの主巻フック掛け本数変更設定

で…

現行機種で言うとね…。

(SL800-Riです)

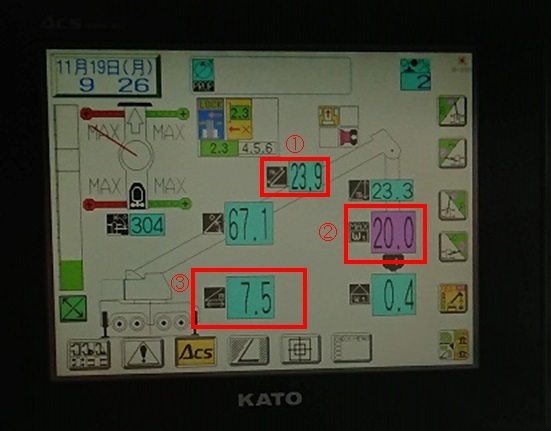

①ブーム長さ(24mにしてたんだけど、表示が23.9mでした…。)

②定格総荷重(フック重量入れて吊り上げられるMAX重量)

③作業半径(8mにすればよかった…)

で、コレね、主巻フックの掛け本数が4本掛の設定なんですよ。

で…

AML…

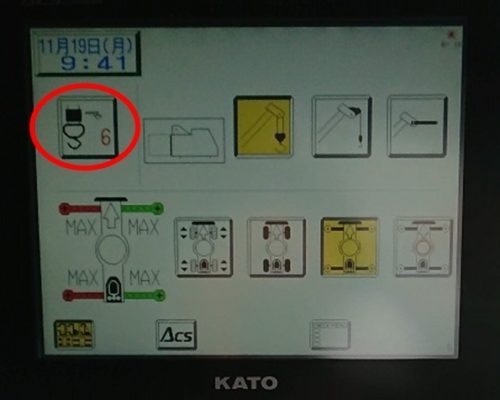

じゃなかったACSの設定を6本掛に設定する。

すると…

作業半径、ブーム長さ共に4本掛けの状況と変わってません。

②の定格総荷重に変化出ましたよね?

20t→21.3tになりました。

ん?

補巻き5tで6本掛だから

5t×6本で30tじゃないの?

と思いがちなんですが…

能力表の作業半径上6本掛にしても21.3tがMAXなんですね~

という事で…。

ACSの設定を誤設定して無理矢理やっちゃう作戦。

やってやれない事は無いんだけども…。

ウインチが巻かなくなるケース

アクセル吹かして無理矢理巻く。

ワイヤーがドラムに食い込むケース

後で食い込んだドラムを直す。

滅多にワイヤー切断とまではいかないけども、ワイヤーの寿命は縮みますのでね…

やるなら自己責任で。

推奨はいたしません。

ちゃんとフックの掛け本数を変えれば、問題ありません。

とはいうモノの…。

こういう場面って割とあるんですよね…。

色んな意味でほどほどにね。

それでは

今週もご安全にm(__)m

初心者オペさんに向けて、お役立ちリンク集をまとめてみました!!

是非ご覧あれ!!

コメント

お疲れ様です!

クレーン乗りたての新米でブログを見て勉強させていただいてます!

1、13tに乗っているんですが、1.8tの物を吊るときは補フックでいいんでしょうか?

2、補フックで物が1.2tだとしてACS画面でとれる作業半径が上限1.1tだとしたらその場合は補フックで作業しても大丈夫なのでしょうか?

質問の仕方が下手くそですいません!

さとしさん

お疲れ様ですm(__)m

コメントありがとうございます。

1.なのですが、フックの重量も含んでの1.8tまでなんですね。

なので厳密に言うとソコは主巻になりますね~

1吊りくらいならやっちゃうパター・・・

いやゲフンゲフン。

そんな感じです。

2.ですが

・補フック使用時で、重量は1.2tのモノを作業半径で重量MAX1.1tのトコで巻き上げなきゃいけない

ってシーンですかね?

その場合は補巻きでOKなのですが、重量オーバーでリミット効きますので巻き上げられないです(;´・ω・)

参考になれば幸いですm(__)m

お疲れ様です!

スッキリしましたありがとうございます^_^

さとしさん

頑張ってくださいね~(o≧▽゜)o

初めまして!

クレーンブログを見て勉強させていただいている、重量物屋です。

歴がまだまだ短く修行中です泣

大変おこがましいのですが、

一点お聞きしたいです。

クレーンの前に荷を載せたトラックが停車してます。

そのトラックは傾斜面に停車してて、その場所で玉掛けをしないといけない場合、オペさんとしては何を意識して吊りますか?

また何を意識して吊るべきかお聞きしたかったです…

オペさんにそのまま吊るとバーンってなるよと言われたのですが、具体的に理由を聞かなかったので知りたかったです。。

もし可能であればお聞きしたいです。

佳祐さん

お疲れ様です<(_ _)>

コメントありがとうございます。

そうですねぇ…

積荷が傾斜してるところだと、吊り上げる際に荷の重心が取れないんですよね。

平地の偏荷重モノみたいな感じ?

足場材等の軽い物であれば多少振れてもごまかせるんですけども

重量モノとなるとプレッシャー大ですね。

意識するとしたら…

玉掛ワイヤーの張り具合を見て起伏を調整しながら前後に流れない様に吊り上げる

って感じですね。

なので、吊荷の前後に人が立ち入ると荷が流れた際に人が障害物に挟まれてしまうので

吊荷から離れて欲しいですね。

ちょっとコレは記事更新ネタにさせていただきます<(_ _)>

啓介さん

お疲れ様です。

ご質問の内容を下記にまとめてみましたので、ご覧くださいm(__)m